КОММЕНТАРИИ 1843

О. Рейтерн

На Author.Today книга выложена полностью и бесплатно.

Андрей Но

Очередная часть "Субъекта" Андрея Но поражает своей глубиной и провокативностью. Автор не только создает захватывающий мир сверхспособностей, но и исследует фундаментальные вопросы человеческой природы и возможностей нашего разума.

Книга бросает вызов привычным представлениям о том, что значит быть человеком. Она заставляет задуматься о границах нашего сознания и потенциале, который таится в наших собственных умах. Рекомендую эту книгу всем, кто интересуется интеллектуальной фантастикой, психологическими исследованиями или просто хочет задуматься о том, на что мы способны как вид.

Илья Валерьевич Деревянко

Закончив последнюю страницу "Подонков", я закрыл книгу, ошеломленный и погруженный в раздумья. Взгляд Деревянко на жестокий и безжалостный мир преступности оказался одновременно захватывающим и ужасающим.

Каждый персонаж, от безжалостных бандитов до их жертв, был изображен с поразительной глубиной и нюансами. Действие было напряженным и не отпускало меня до самого конца, заставляя нетерпеливо переворачивать страницу за страницей.

История оставила горький привкус, заставив меня задуматься о моральном упадке и развращающем влиянии власти. Сильная и провокационная, "Подонки" - книга, которая останется со мной надолго после ее прочтения, оставляя след не только в моем разуме, но и в моем сердце.

Вера Николаевна Фигнер

Прочитав "Процесс 14-ти" Веры Фигнер, я была глубоко потрясена. Эта книга не просто исторический отчет, а душераздирающее свидетельство героизма и стойкости. Фигнер мастерски передает ужасы царского угнетения и силу духа тех, кто боролся против него.

Я восхищалась мужеством и интеллектом подсудимых. Они не отказались от своих убеждений, несмотря на угрозу смерти. Фигнер ярко описывает их личности, их боль и их надежды.

Эта книга - не просто урок истории. Она напоминание о том, что борьба за свободу и справедливость всегда стоит усилий, даже в самых мрачные времена. Она вдохновила меня и оставила неизгладимое впечатление.

Ольга Эр

"Незваная невеста мага" - это увлекательная история с динамичным сюжетом, которая затягивает с первых страниц. Герои яркие и запоминающиеся, их поступки и мотивации понятны и логичны. Романтика и приключения гармонично переплетаются, создавая интригующую и захватывающую атмосферу. Единственное, что немного разочаровало, - это предсказуемый финал. Тем не менее, книга оставила приятное послевкусие и желание прочитать продолжение истории.

ketrin 23-04-2024 в 00:16 #192068Александр Сергеевич Донских

В современной литературе России, кто-то подсчитал, в 43 раза больше авторов, чем в советской. Но читать, по большому счёту, нечего - неинтересно пишут. Строят из себя умни-ков. А. Донских тихий автор, но интересный. Мне кажется, о нём со временем станут говорить (громко).

С.С.С.S. 22-04-2024 в 14:37 #192066INDIGO

Первая книга ещё хоть как-то похожа на реалии скрещенные сексуальными фантазиями малолетки, вторая - бред полный ...

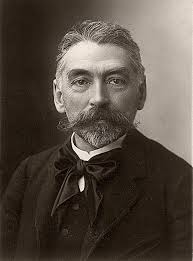

Э.Д. 22-04-2024 в 05:59 #192063 Стефан Малларме (Stéphane Mallarmé) (1842–1898) – французский поэт и писатель, глава символистской школы.

Стефан Малларме (Stéphane Mallarmé) (1842–1898) – французский поэт и писатель, глава символистской школы.Родился 18 марта 1842 в Париже в семье Нумы Малларме, служащего Управления по делам собственности. В пятилетнем возрасте потерял мать; воспитывался ее родителями. Рос восприимчивым ребенком. С 1852 учился в религиозном пансионе в Отейе, с 1853 – в лицее Санса; пребывание там оказалось для него мучительным. Еще в большей степени стал ощущать одиночество после смерти своей тринадцатилетней сестры Марии в 1857. В 1860 получил диплом бакалавра. Вопреки желанию отца, отказался от карьеры чиновника: он уже знал, что ему суждено быть поэтом. В 1862 провел несколько месяцев в Лондоне, где усовершенствовал свое знание английского. В 1863, вернувшись во Францию, начал преподавать английский язык в лицее Турнона. С этого времени его жизнь поделилась на две части: с одной стороны, учительство ради скромного заработка для обеспечения своей семьи – после Турнона в Безансоне (1866–1867), Авиньоне (1867–1871), Париже (1871–1894); с другой, поэтическое творчество. Его первые юношеские стихи, написанные между 1862 и 1864, несут явную печать влияния Шарля Бодлера и Эдгара По. В 1864 познакомился в Фредериком Мистралем, Катуллом Мендесом, Матиасом Вилье де Лилль-Аданом. Увлекся поэзией Теофиля Готье, основателя Парнасской школы; стал писать в ее духе. В 1865 представил на суд Теодора де Банвиля, одного из ведущих парнасцев, поэму Послеполуденный отдых фавна (L'Après-midi d'un faune), утонченную и чувственную эклогу, пронизанную языческой радостью бытия. Первая публикация (десять стихотворений) состоялась 12 мая 1866 в сборнике «Современный Парнас», что означало признание его Парнасской школой. Затем наступил период поиска новых средств поэтического выражения (1868–1873); в конце 1860-х сочинил фантастическую философскую сказку Igitur, или безумие Эльбенона (Igitur, ou la Folie d'Elbehnon), изданную лишь в 1926; начал работу над драмой в стихах Иродиада (Hérodiade), которая, однако, осталась незавершенной; во втором выпуске «Парнаса» (1871) был напечатан ее фрагментарный вариант.

В начале 1870-х разочаровался в Парнасской школе и примкнул к декадентам; Похоронный тост (Toast funèbre), написанный в связи с кончиной Т.Готье в 1872, ознаменовал его переход к новой поэтике. В 1872 познакомился с Артюром Рембо, в 1873 – с Эдуардом Мане, в 1874 – с Эмилем Золя. Сотрудничал в журнале «Художественное и литературное возрождение», где в 1874 опубликовал перевод поэмы Ворон Э.По с иллюстрациями Э.Мане, и в «Журнале нового мира», где напечатал ряд очерков и статей. В 1874 издательство А.Лемерра отказалось опубликовать Послеполуденный отдых фавна; он увидел свет только в 1876. В 1876 написал сонет Гробница Эдгара По (Le Tombeau d'Edgar Poe). В 1877 выпустил школьный учебник Английские слова (Mots anglais), а в 1880 – учебник по мифологии Античные боги (Dieux antiques), адаптированную французскую версию книги Д.У.Кокса.

С 1880 начал организовывать «литературные вторники» в своей квартире на Римской улице; в них участвовали Гюстав Кан, Сен-Поль Ру, Анри де Ренье, Поль Клодель, Поль Валери, Андре Жид и Пьер Луис. Приобрел известность в литературных кругах, не в последнюю очередь благодаря П.Верлену, причислившему его к «проклятым поэтам» (в очерках Проклятые поэты, 1884), и Ж.-К.Гюисмансу, который в романе Наоборот (1884) провел (устами своего главного героя Дез Эссента) обстоятельный анализ его ранних стихов. К середине 1880-х стал лидером поэтов-декадентов, принявших в 1886 имя «символистов». В 1887 издал сборник Стихотворения Стефана Малларме (Poésies de Stéphane Mallarme), в 1888 – переводы поэм Э.По. В то же время, наряду с символистскими «темными» стихами, сочинял небольшие и понятные стихи по разным поводам; опубликованы под названием Стихи по случаю (Vers de circonstance) лишь в 1920.

В 1890 выступил в Бельгии и в Париже с лекциями о творчестве М.Вилье де Лилль-Адана. В 1894 опубликовал сборник стихов и поэм в прозе (Vers et prose). В том году оставил службу и полностью посвятил себя поэзии; поставил целью создать универсальную совершенную Книгу, которая дала бы исчерпывающее и уникальное объяснение мира. В 1896, после смерти П.Верлена, был избран «принцем поэтов». В 1897 опубликовал экспериментальную поэму Удача никогда не упразднит случая (Un coup de dés jamais n'abolira le hasard) в виде одной длинной фразы без знаков препинания, напечатанной лестницей на развороте двух страниц шрифтом разного размера. В том же году выпустил серию статей (Кризис поэзии, Музыка и литература и др.) под общим названием Бредни (Divagations), где высказал свои мысли об упадке литературы и необходимости восстановить ее прежнее сакральное значение. Умер в Париже 9 сентября 1898.

Большая часть текстов С.Малларме и его обширная переписка были опубликованы после его смерти.

С.Малларме пришел во французскую культуру в свой час, когда исчерпанность старых поэтических форм и потребность в новых стали более, чем очевидны. Ему выпало на долю возглавить символистское движение, в котором получило свое теоретическое оформление новое художественное мышление, которое решительно реформировало поэтический язык и просодическую систему и открыло путь современной французской литературе.

С.Малларме радикально переосмысляет предназначение поэзии: она должна не описывать и не учить, а заключать в себе нечто сверхреальное. «Поэзия, – говорит он, – это передача посредством человеческого языка, возвращенного к своему субстанциональному ритму, сокровенного смысла всех аспектов существования: она одаривает подлинностью наше пребывание на земле и является единственной духовной задачей». Поэт – посредник между людьми и тайнами вселенной. Приоткрыть завесу трансцендентного он может с помощью слов-символов, за которыми предугадывается эта иная реальность. В символическом универсуме меняется и назначение языка: он утрачивает свою прямую коммуникативную функцию и начинает играть другую – суггестивную роль (не называть, а вызывать ассоциации). Понятийная структура слова утончается до предела. На первый план выступает его звуковая составляющая. Символизм берет «у музыки ее добро» (П.Валери).

Рассматривая поэзию как носительницу некоей сокровенной сущности, С.Малларме возвращает ей прежний сакральный смысл. Поэт становится жрецом, поэма – заклинанием, а слова – элементами бесконечной мелодии. Язык, недоступный обычным смертным, обретает свою силу в стихии магических ритмов. Такая поэзия требует от поэта отрешения от всего бытийного и мирского, т.е. жертвенности и творческого одиночества.

С.Малларме не только формулирует основные принципы символизма, но и стремится реализовать их в своей поэтической практике. Он пытается существовать в некоем чистом и автономном пространстве и даже «создать для себя почти полностью собственный язык» (П.Валери). Все, что обычно, что нравится и понятно всем, выбрасывается из его творчества: никакого красноречия, никакой повествовательности, никаких максим, ни одного образа, уже кем-то изобретенного. Здесь редкие слова и слова в их архаичном значении (возврат к «первозданному источнику»), необычный ритм, сдвинутая цезура, неточная рифма, переносы (enjambement), разрушенный или осложненный синтаксис, намерение сделать из стиха «тотальное новое слово», чуждое обычному языку. Открытие новых возможностей поэтического таило в себе и опасность: неизбежно возникала преграда между автором и читателем. На упреки в герметичности и «темноте» С.Малларме отвечал, что поэзия и должна заключать в себе загадку, а если ее не разгадывают, то это не означает, что она «темна», а только свидетельствует о неподготовленности читателя.

Поиск совершенной формы выражения, боязнь «запачкать» чистый лист бумаги банальными идеями и языковыми клише были, вероятно, причиной того, что собственно символистское наследие С.Малларме оказалось скромным по объему. Его Иродиада так и осталась незаконченной. Не осуществилась и главная его мечта – создать универсальную Книгу, которая бы запечатлела Абсолютное. Он не исполнил высший долг поэта-символиста – дать «орфическое» объяснение Земли.

Автор статьи: Евгения Кривушина

Источник: Энциклопедия Кругосвет

| Автор: Гай Валерий Катулл , Квинт Гораций , Альфред де Мюссе , Шарль Леконт де Лиль , Жозе Мария де Эредиа , Франсуа Коппе , Арман Сюлли-Прюдом , Шарль Бодлер , Стефан Малларме , Поль Верлен , Анри де Ренье , Хорхе Луис Борхес Переводчик: Вадим Викторович Алексеев Жанр: Поэзия Серия: Антология поэзии #1989 Год издания: 1989 Язык книги: русский Страниц: 34

|

Антология латинских и французских поэтов. Алексеев В.В. Album Romanum: коллекция переводов. - М.: Прометей, 1989. - С. 3–36, 50–96. ... Полное описание книги

| Автор: Жозе Мария де Эредиа , Шарль Бодлер , Стефан Малларме , Поль Верлен , Анри де Ренье , Готфрид Август Бюргер , Генрих Гейне , Иоганн Вольфганг Гете , Виктор Гюго , Теофиль Готье , Вольтер , Артюр Рембо , Эдмон Ростан , Адельберт Шамиссо , Фридрих Иоганн Кристоф Шиллер , Иозеф Эйхендорф , Жан де Лафонтен , Пьер де Ронсар , Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин , Вальтер фон дер Фогельвейде , Людвиг Уланд , Альбрехт Хаусхофер , Иоганнес Роберт Бехер , Жоашен дю Белле Переводчик: Вильгельм Вениаминович Левик Жанр: Классическая проза, Сборники, альманахи, антологии Серия: Антология классической прозы #1977 Год издания: 1977 Язык книги: русский Страниц: 418

|

Вильгельм Левик - известный советский поэт-переводчик, воссоздавший на русском языке многие шедевры мировой литературы. В первый том вошли переводы стихотворений и поэм немецких поэтов - от великого лирика средневековья Вальтера фон дер Фогельвейде... ... Полное описание книги

Настоящий сборник демонстрирует эволюцию русского стихотворного перевода на протяжении более чем двух столетий. Помимо шедевров русской переводной поэзии, сюда вошли также образцы переводного творчества, характерные для разных эпох, стилей и методов... ... Полное описание книги

| Автор: Стефан Малларме Переводчик: Роман Михайлович Дубровкин Жанр: Поэзия Серия: - Год издания: - Язык книги: русский Страниц: 28

|

От редактора: Отчасти переводы, предлагаемые в настоящей подборке, были опубликованы в книге, выпущенной издательством «Радуга» в 1995 году. Часть из них была опубликована еще ранъше в «Иностранной литературе» в 1984 году, в альманахе «Поэзия» и т.... ... Полное описание книги

| Автор: Шарль Леконт де Лиль , Шарль Бодлер , Стефан Малларме , Поль Верлен , Анри де Ренье , Луи Арагон , Анри-Огюст Барбье , Пьер-Жан Беранже , Виктор Гюго , Теофиль Готье , Жан Кокто , Эмиль Верхарн , Артюр Рембо , Жюль Ромен , Жан Жироду , Альберт Самен , Жюль Сюпервьель , Поль Элюар , Гийом Аполлинер , Бенедикт Константинович Лившиц , Поль Валери , Альфред Де Мюссе , Поль Фор , Альфред де Виньи Переводчик: Бенедикт Константинович Лившиц Жанр: Сборники, альманахи, антологии, Классическая поэзия Серия: Антология поэзии #1937 Год издания: 1937 Язык книги: русский Страниц: 116 Доступен ознакомительный фрагмент книги!

|

По изданию 1937 г. «Настоящая антология является новым значительно дополненным изданием сборника «От романтиков до сюрреалистов», вышедшего в издательстве «Время» в 1934 году.». ... Полное описание книги