яблоки-падалицу, я насбирал, продай. Слышь?

Все вышли на улицу. Следом за нами, как слепая, брела Марья.

На улице, вокруг милицейской машины, стояла молчаливая мокрая толпа. Опять расступились перед нами, образовался коридор. По нему Семеныч повел Морковина. И он вдруг остановился, стал упираться. Оглядывался, оглядывался, оглядывался... Подоспел Захарыч. Они под руки повели Морковина к машине.

Его насильно втолкнули в машину. Следом влезли милиционеры. Хлопнула дверца. За решетчатым окошком металось лицо Морковина. Машина тронулась, круто развернулась, запрыгала на ухабах.

Толпа молчала. Смотрела вслед синей машине с красной полосой по борту.

Вдруг за толпой страшно завыла Марья. Потом вой оборвался: Марья завалилась на бок, видно, потеряла сознание. Над ней склонились старухи.

— Мне бы его сейчас каким он в колхоз вступал, — тихо сказал рядом Иван Матвеевич. — Еще можно было человека вылепить. — И вздохнул. — Совсем без рабочих рук пропадаем.

Опять все молчали. Шумел дождь.

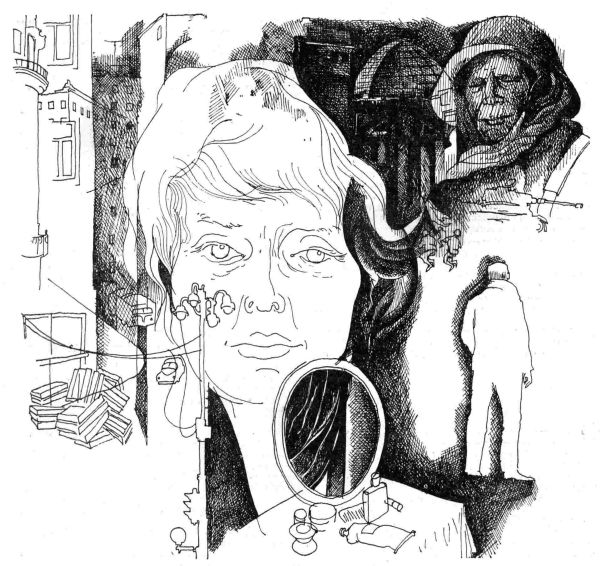

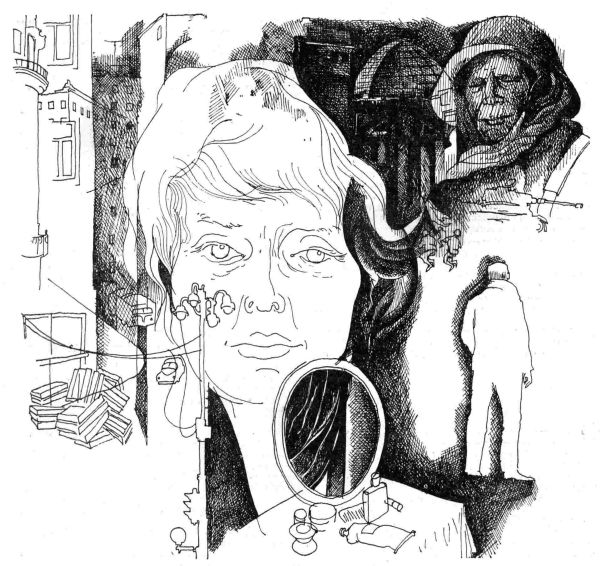

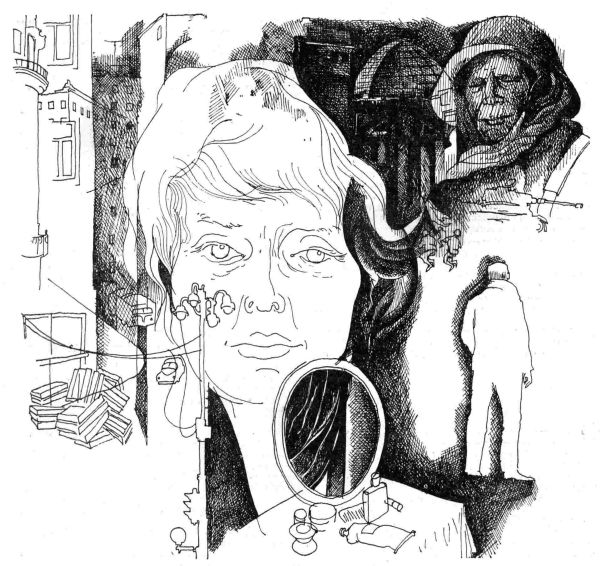

И тут я услышал всхлипывания. Еще не повернувшись, я почувствовал, что это Катя. И, точно, это была она. Растрепанная, босая, в мокром платье, прилипшем к телу, так что четко были видны маленькие, крепкие груди, Катя даже поднялась на цыпочки, чтобы видеть машину, и смешно, по-детски плакала, взахлеб.

Теперь все смотрели на нее.

— Ты чего это? — сердито спросил Иван Матвеевич.

— Он же ста-арый... Стары-ый-преста-арый!.. — сквозь всхлипывания сказала она. — Ведь все-о равно! Все ра-авно!..

Рядом с Катей стоял пегий, блестящий от дождя теленок с белой звездочкой на лбу; он потешно, беспомощно переминался на длинных ногах, прижимал ушки к голове и сосал Катин палец.

31

В сентябре в нашей прокуратуре торжественно отмечали шестидесятилетие Николая Борисовича Змейкина. Много было гостей, приветствий; под оркестр вручали грамоты, награды, подарки. Сам юбиляр в строгом черном костюме казался величественным, усталым, очень добрым и мирным на вид. Всем дружески, немного грустно улыбался. И мне тоже. Вообще со мной Николай Борисович ровен, даже приветлив. Правда, давно не говорит, что я дальний корабль. Теперь дальний корабль — Воеводин. Шеф ему усиленно покровительствует.

Кстати, от сослуживцев приветствовал юбиляра как раз он, молодой следователь Воеводин. (У него длинное лицо с тяжелым подбородком, зоркие глубокие глаза под светлыми бровями; когда Слава Воеводин говорит, он сильно потирает руки и часто сморкается в безукоризненно белые душистые платки.) Речь он произносил очень проникновенно и взволнованно. И, по-моему, сам был растроган больше всех.

С ответным словом к присутствующим Николай Борисович обратился уже за банкетным столом, когда немного выпили. Всех благодарил. Сдержанно сказал, что не заслужил столь высоких похвал и наград и воспринимает все это как аванс за будущую работу.

Сказал:

— Шестьдесят лет, друзья, — это, увы, много. Все было за эти шестьдесят лет: и победы, и ошибки, и разочарования. Но одно я могу сказать твердо: я честно исполнял свой долг, я делал то, что мне велела моя партийная совесть. Нелегка наша профессия, но почетна. Мы ассенизаторы истории. Не всегда нас правильно понимают. Что же, скажем словами поэта: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм!» — За столом бурно захлопали. — Работы впереди много. А я уже стар... Но нет! Я не унесу свой опыт с собой. Я отдаю его молодым! — Опять аплодировали. Слава Воеводин, наверно, отбил ладони. — А для них сейчас открываются огромные возможности! Сейчас, когда во всех сферах нашей жизни восстановлены ленинские нормы. — Он немного помолчал. Знакомый лихорадочный блеск появился в его глазах. — И в нашем сложном хозяйстве — тоже. И я призываю своих молодых коллег: помните, вы стоите на страже советской законности! В ваши руки попадают человеческие судьбы. Будьте внимательны и чутки к ним. И гуманны! Ибо один ваш неверный шаг может искалечить целую жизнь. И всегда — всегда! — в самом тяжелом деле пусть будет поправка на добро!

Все взволнованно аплодировали.

Кроме меня.

Напротив, немного сбоку, сидела Таисия Яковлевна, бледная, со светской улыбкой на выхоленном лице. Временами я ловил на себе ее настороженный взгляд.

* * *

Процесс над Морковиным все откладывался и откладывался. Я мучительно ждал его. Я боялся его, понимая, что причастен теперь к судьбе этого человека. А он причастен к моей.

Подоспел мой отпуск. У меня была путевка в дом отдыха. В Крым, в Алупку. Я уехал, испытывая жгучее беспокойство. Я чувствовал, что суд над Морковиным начнется без меня.

Было начало октября. Хорошо поздней осенью на юге: безлюдно, прохладно. Зеленые горы сторожат тишину. Хорошо в пустом кафе пить кислое вино и смотреть на море. И думать. Я часто ловил себя на том, что думаю о Морковине...

...А еще хорошо загорать на пляже, спрятавшись от ветра за каменной глыбой. Солнце припекает, шумят рядом ленивые волны, йодисто пахнет водорослями. Начинаешь легко дремать, и перед тобой зыбко проплывают видения детства, когда все ясно и чисто.

В тот день было по-летнему жарко; солнце слепило глаза; рядом тихо плескалось море.

Я увидел свой трехколесный велосипед со сломанным рулем, своих десятилетних сверстников в нашем московском дворе, потом, отчетливо и ясно, доброе лицо мамы, нашу комнату и над столом фотографию отца времен войны. Тут возле самого моего носа остановились ноги в синих резиновых тапочках. Довольно стройные ноги.

— Опять уединяетесь, Морев, — сказали вверху. Это была Роза, соседка по столу, в общем, милая девушка, только она скучала, потому что в доме отдыха почти совсем не было молодых людей, и по этой причине Роза преследовала меня. Правда, нужно отдать ей должное, не очень навязчиво, по-провинциальному. — Между прочим, там вам телеграмма. Хотела принести, гардеробщица не отдает. «Телеграммы, — говорит, — только в личные руки». У вас, Морев, личные руки?

Роза говорила что-то еще, но я уже не слышал — я бежал к дому отдыха, одеваясь на ходу. Я уже знал содержание телеграммы.

Оно было такое: «Начало суда Морковиным двадцать пятого двенадцать часов дня тчк. Целую Люся».

«Двадцать пятого... Сегодня двадцать третье. Успею. Должен успеть...»

Вечером этого же дня я летел сто двенадцатым рейсом «Симферополь — Москва».

Лайнер прошел сквозь густую облачность, и теперь под нами простирались спокойные белые поля, и на востоке, в полгоризонта, лежала на этих полях пронзительно-оранжевая, неестественная заря; небо над зарей и