- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (52) »

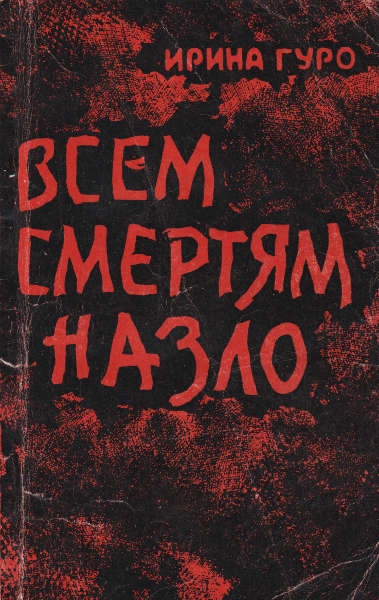

Всем смертям назло

Необыкновенное утро повесть

Часть первая

1

День начался плохо: у меня украли ботинки. Высокие ботинки со шнуровкой спереди, которые мне сшили в заводской мастерской из папиных заготовок на сапоги. Их утащили прямо из-под гладильной доски, на которой я спала. Я боялась клопов. Они были всюду, только в гладильной доске их не было. Босиком я опрометью выбежала в коридор, как будто там сидел и дожидался меня вор с моими ботинками под мышкой. Дверь на лестницу стояла открытой. На замки у нас вообще ничего не запиралось. В это время зазвонил телефон. Звонил мой папа. Я еле слышала его. Можно было подумать, что он говорит не с завода в Лихове, а по крайней мере из Москвы. Хотя он надрывался изо всех сил. — Лелька! — орал мой папа. — Ты там с босяками спуталась, в комсомол записалась... — Ну и что? — крикнула я, воспользовавшись перерывом. — А то, что придут белые, тебя пороть будут... — Белые не придут, дудки! — кричала я в трубку. — Тогда я сам тебя выпорю! — донеслось до меня из какой-то дальней дали вперемежку с продуванием трубки. — Накося выкуси! — Я покрутила ручку телефона: дзинь, дзинь, дзинь!.. Папа был отключен вместе с Лиховом и всем, что там, позади: беленьким домиком на краю поселка, слониками на комоде и резедой в палисаднике, со старинным граммофоном — «Танго любви», «Пупсик» — и томиком Лермонтова на этажерке — «Печальный демон, дух изгнанья...». Подумаешь! Я сама теперь дух изгнанья! Все-таки я страшно расстроилась. Не из-за разговора. Плевать я хотела на все Лихово. Из-за ботинок. Теперь я буду ходить босиком. Правда, многие наши девчата ходят босиком — не зима. Но ботинки меня украшали. Единственное платье, которое у меня было, расползалось по всем швам. Платочек, когда-то красный, выцвел на солнце. В ботинках мне было жарко, но я терпела. Недавно в «Красной газете» появилась карикатура: с одной стороны была изображена размалеванная и разряженная нэпманская девица, с другой — комсомолка, нечесаная, в потертой кожаной куртке. Внизу — надпись: «На одной жениться нельзя, на другой — невозможно!» Это была совершенная клевета. Мы одевались очень аккуратно. И свои старые ситцевые платьишки даже крахмалили, не жалея картошки на крахмал. Из ванной вышла Наташка с полотенцем через плечо. — Кто звонил? — спросила она лениво. — У меня украли ботинки, — объявила я. — Что же, тебе телефонировал вор? — Она сощурила свои красивые зеленые глаза. Это она тренировалась. Так она будет щуриться, когда станет женой советского дипломата. Семка Шапшай вбил ей в голову, что она выйдет замуж за дипломата и даже консула. Начитался не то Гамсуна, не то Ибсена: «Консул Бервик» и все такое. Нашел, кого читать в наше время! — «Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах...» Семка шпарил наизусть страницы по три прозы. Консула он прочил Наташке, а про ветерок читал мне. Впрочем, все это было не так просто с Семкой. Было время, когда я охотно сидела с ним на Университетской горке под акацией. И он читал мне стихи. Это были его собственные переводы с французского. Он читал сначала по-французски. Я не знала французского языка, но мне нравилось протяжное звучание этих стихов, убаюкивающее и многозначительное. Потом Сема переводил:В бесконечной тоске беспредельной равнины Снег, меняясь, блестит, словно гребень волны. Это небо из меди, без всякого света. Можно думать, что видишь рожденье луны.

Все-таки что-то меня смущало. — А ведь это, пожалуй, отрыжка, — с сомнением заметила я. — Какая отрыжка? — удивился Сема. — Что значит «какая»? Отрыжка декаданса. Я сама писала стихи и знала, что к чему . — Это не отрыжка, — раздраженно ответил Сема, — это сам декаданс. Я насторожилась. Красивые стихи, безусловно, отвлекали мои мысли от борьбы и, может быть, даже меня размагничивали. Это было страшное слово! Безобидный корень «магнит» в нем начисто улетучился, и оно звучало как отлучение от всего, что составляло смысл моей жизни. А про Володю Гурко из райкома Семка говорил, что он узкий, как футляр от флейты. И что у него нет кругозора. Окончательный наш разрыв с Семкой произошел из-за нэпа. Семка утверждал, что мы идем назад к капитализму и что это закономерно. А когда я ему разъясняла, зачем нам нэп и что это временно, Семка смеялся и говорил, что я тоже футляр. И мы разругались. А потом он вдруг сделался анархистом... Услышав, что у меня украли ботинки, Гришка Химик, который торгует сахарином, приоткрыл дверь своей комнаты: — Подумаешь, у нее ботинки украли! Событие! У людей больше забрали. — Молчи, зануда! — сказала Наташка, сохраняя невозмутимый вид жены консула, и захлопнула Гришкину дверь, едва не прищемив ему нос. Через перегородку было слышно, как Гришка ругнулся и сразу же сел за рояль и начал играть «Молитву Девы». Это он себя так успокаивал. — Слушай, а откуда мог взяться вор в нашем обществе? — спросила я Наташку, пораженная этой мыслью. — Ведь у нас обрублены все корни преступности... — Родимое пятно, — отрезала Наташка и милостиво добавила: — Можешь носить мои деревяшки. Я радостно побежала в комнату. У Наташки были маленькие, не по росту, ноги. Деревяшки пришлись мне как раз. Они считались «криком моды». Девчата с особым шиком пристукивали ими по тротуару. Поэтому они назывались еще «лапцым-дрицым». Когда стояла жара, деревяшки не стучали, а оставляли на асфальте мягкий, вмятый след. Если ремешки, на которых держалась деревянная подошва, обрывались, то деревяшки складывались «бутербродиком» и засовывались в портфель, а мы продолжали путь босиком. Мы все ходили с туго набитыми портфелями. В них носили пайки хлеба, протоколы собраний и стихи пролетарских поэтов, которых мы слушали на вечерах в Пролеткульте. Когда Панкрат Железный, тряхнув темным чубом, начинал читать своим глуховатым голосом про Революцию, про Войну, про Эпоху, честное слово, мы чувствовали себя Маратами или уж, во всяком случае, рядовыми бойцами Парижской коммуны. А что? Почему бы нет? Мы тоже делали революцию. При этом они — на короткий срок, а мы — навсегда. Пока я нацепляла деревяшки, Наташка излагала свои соображения, — она ведала в нашей коммуне низменными делами: насчет жратвы. — Осталось: хлеба — полбуханки, пшена — с кило. Подсолнечного масла — на донышке. Три воблы. И картошки — семь штук. — Можно нажарить картофельных оладьев, —

- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (52) »