- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (14) »

ЯЦЕК ДУКАЙ

ПОСЛЕ ПИСЬМЕННОСТИ

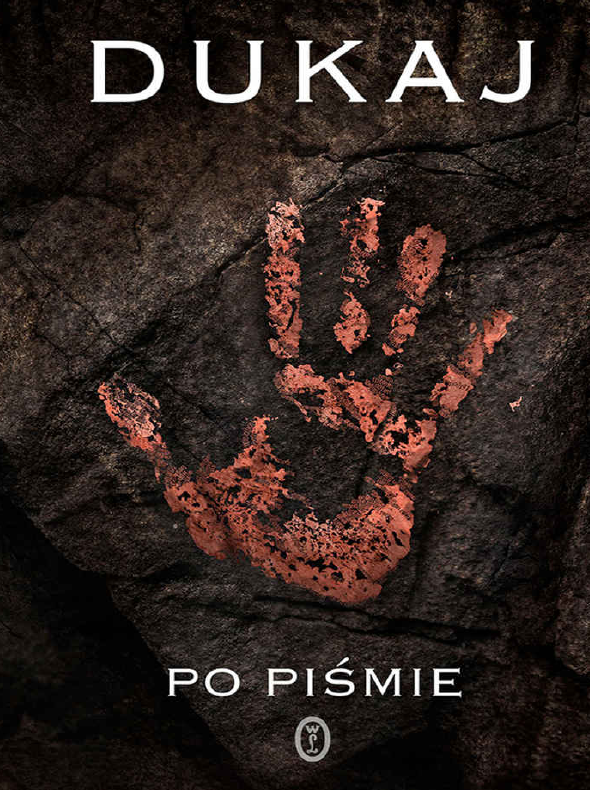

Jacek Dukaj – Po piśme

Wydawnictwo Literackie, Краков, 2019

Перевод: Марченко Владимир Борисович, 2020

INTRO

В выражении, что это не человек пишет книги, но книги используют людей, чтобы быть написанными, скрылось предчувствие довольно распространенных отношений с письменным словом: избыточности мудрости текста в отношении автора текста. Написал, и только лишь после того начал понимать написанное; стал замечать более глубокие значения написанного. В более обидной версии это выражение звучит так: "Писатели более глупы, чем их книги".

Откуда же берется тот избыток мудрости? В случае литературных произведений – чьи цели исключительно художественные – очень многое можно возложить на подсознание автора. На все те разделы ума, работа которых заслонена перед нами самими. "Почему твой герой поступил именно таким вот образом?". "А мне откуда знать, почему я сам поступаю так, как поступаю?".

В случае текстов, посвященных анализу действительности, связанных общим для многих людей рациональным методом, мы выискиваем неясные или уже забытые зависимости в корнях слов, слов, являющихся маркерами идей. Громадное большинство названий для невидимого, которыми мы пользуемся на Западе, берется из греческого и латинского языков. Когда языки и культуры мостились в ложах смыслов, они укладывались в соответствии с греческими, латинскими сонниками, под шум волн Средиземного моря, под мерцание звезд, что вели Одиссея и аргонавтов. То, что сейчас бессознательно мы произносим и записываем подобные порядки значений и связи идей, это следует из мудрости, выработанной поколениями пастухов, мореплавателей и охотников, блуждавших по меандрам человечества в III и II тысячелетиях до нашей эры.

Иной источник этой избыточности бьет во времени, в самой идее времени. После записи слово начинает стареть; уже через минуту ты глядишь на него изумленно: "А что, собственно, я имел в виду?". Когда суд обращается к обвиняемому, чтобы тот "ответил за свои поступки", это как раз выражение – и здесь вы видите, как сложились смыслы в коляске языка – отделяет действие от его автора. Был задан вопрос – и так выпытывать я мог бы здание, скульптуру или песнь – а вместо них отвечает автор. Он является выразителем, переводчиком действительности, на которую легла тень его прошлого.

Каким образом автор "отвечает за свои книги"? Тем, что пишет последующие книги. Так что из их взаимоотношений во времени и рождается тот специфический избыток: жизнь идей, движение, танец смыслов.

Не я играл; на мне играли. Оглядываясь назад, на процессию выведенных из меня текстов, я открываю – астроном перевернутой подзорной трубы – многочисленные связи непрерывности, отрицания, следования. Только лишь в такой перспективе вспыхивают созвездия навязчивых идей и беспокойств, под знаком которых в течение многих лет я читал и писал.

В этом томе я ассоциировал вместе тексты, компонующиеся в два основных созвездия: языка и письменности как бесконечных и преходящих носителей человечности; а так же человека, лишенного субъективности.

Сами эти идеи никогда не объявились мне под таким вот углом, упакованными в предложения и перевязанными ленточкой абзаца. А что, собственно, означает "человек, лишенный субъективности"? Сам я полуторадесятилетней давности пожал бы плечами и постучал пальцем по виску.

О субъекте-подлежащем[1] мы знаем лишь столько, сколько нас научили на уроках языка: что в предложении оно стоит при сказуемом. "Капельмейстер Грубер схрумал золотистую колбаску". Капельмейстер Грубер выступает здесь подлежащим, золотистая колбаска – объектом действия или дополнением, а предикатом становится то, что колбаску схрумали. И мы понимаем, вскормленные этой простейшей мудростью языка, что подлежащее является источником действий, суждений и ценностей, вокруг которого вертятся все остальные сущности и события; что все они предназначены "для" субъекта-подлежащего; и что в этом заключается суть субъективности.

В данной интуиции-матрешке помещаются, как минимум, три субъективности. Имеется тот самый капельмейстер Грубер, который оголодал, пожелал горячей колбаски, взял и слопал ее: каузативное – движущее – прилагательное. Имеется тот капельмейстер Грубер, с точки зрения которого мы можем рассказать историю о том, как схрумали колбаску: самосознание капельмейстера Грубера, в котором отражается потребление копчености (в отличие от пожираемой бессознательной сущности этой порции мяса). И имеется капельмейстер Грубер, который имеет право схрумать колбаску, в то время как колбаска не имеет права схрумать капельмейстера Грубера (и не имела такого право даже тогда, когда бегала на копытцах), поскольку это именно Грубер и побратимы Грубера являются источником ценности, а не копчености, субпродукты и дичь.

Теперь я вижу – подзорная труба направлена за спину – как годами нарастало во мне подозрение относительно каждого из этих видов субъективности; в особенности – каузативного.

Речь и мышление тоже являются действием. У нас имеется врожденное чувство контроля в отношении того, что мы высказываем, и в отношении того, что думаем. И подозрение начинается, похоже, с чувства той тонкой разницы между: "Я подумал, что Х" и "Х мне подумалось".

Ты смакуешь эту разницу, крутишь ее на языке, забрасываешь в омут утихшего разума – и в конце концов признаешь: вот тот второй рефлекс горазд ближе к оригинальному, предъязыковому переживанию или опыту.

Языковая, литературная тропка данных подозрений ведет прямиком к эссе "После письменности". Гораздо более запутанной и разветвленной является дорога понимания снятия субъективности человека через технологию. Технологии, то есть инструментальности: чего-то такого, что применяет нечто иное для достижения некоей цели. Многие годы я читал о подобной инструментализации, описывал ее и развивал в воображении до экстремума, не оформляя в слова самой сути процесса: связанной не только с изменением направления использования (когда уже не человек применяет, а применяют человека), но и со стремлением выбиться в независимость той инструментальности, которая посредничает между субъектом и объектом. Независимо от того, кто именно сейчас находится на месте субъекта, а что или кто – на месте объекта. Ведь оба эти элемента являются только лишь слугами, тенями самого использования. И управляет

- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (14) »